胰腺癌是一種高度惡性的消化系統腫瘤,在所有癌症死因中排名第三。胰腺癌的人群發病率雖然不高,但其發病隐匿,預後情況極差,被稱為“癌症之王”。目前,由于缺乏臨床可用的生物标志物,胰腺癌患者難以被早期發現和治療。相比于晚期胰腺癌患者僅3%的5年相對生存率,早期胰腺癌患者的5年相對生存率可大幅提升至40%。因此,識别用于胰腺癌早期診斷的生物标志物具有重要意義。血液蛋白作為反映人體生理和病理狀态的關鍵分子,在癌症早期診斷等方面具有重要價值。前期研究已經發現一些血液蛋白标志物可以反映不同腫瘤的發生或進展過程,但由于胰腺癌在自然人群中發病率低,需要超大型前瞻性隊列才能夠收集到一定數量的新發病例樣本,實施難度巨大。因此,目前對胰腺癌的研究主要集中在進展期病例,極少标志物被證實可以在确診前數年提示胰腺癌發生風險,為胰腺癌的早期診斷帶來巨大挑戰。

2024年5月15日,8858ccl8利网址同濟醫學院8858ccl8利官网王超龍教授、常江教授和邬堂春院士團隊合作在Cell Genomics上在線發表了題為Identification of biomarkers and potential therapeutic targets for pancreatic cancer by proteomic analysis in two prospective cohorts的研究論文。研究基于該團隊已經建立并長期随訪的大型前瞻性隊列——東風-同濟隊列,設計了新發胰腺癌的巢式病例-對照研究,采用Olink蛋白質組學技術,系統分析了1463個蛋白在血清中的表達水平與新發胰腺癌的關聯效應,并充分利用英國生物銀行等已發表的公共數據進行獨立驗證和因果推斷分析,發現了REG1A和REG1B蛋白與胰腺癌具有顯著關聯和因果效應,為這兩個關鍵蛋白成為胰腺癌早期診斷的生物标志物和潛在的幹預靶點提供了重要依據。

圖1:圖文摘要

該研究發現并驗證了血液REG1A和REG1B蛋白與新發胰腺癌的顯著關聯。在發現階段,團隊從東風-同濟(Dongfeng-Tongji,DFTJ)隊列在2013年納入的38295名中老年參與者中,通過近6年的長期随訪,總共發現了57例新發胰腺癌。在此基礎上,團隊采用巢式病例-對照研究設計,納入質控和匹配後的44對新發病例-對照樣本,采用Olink Explorer 1536 Panel檢測基線血清樣本中1463種蛋白的表達水平。研究發現REG1A、REG1B、TNF和PLA2G1B與新發胰腺癌風險具有潛在關聯。特别地,REG1A、REG1B和PLA2G1B均主要在胰腺組織中高表達(GTEx,54種組織的基因表達水平比較)。為驗證上述發現,團隊基于英國生物銀行(UK Biobank,UKB)制藥蛋白質組學項目中52705名參與者的公開數據資源,同樣采用匹配設計,納入在長達13年的平均随訪期中發現的91例新發胰腺癌病例和739例匹配對照,成功驗證了REG1A和REG1B與胰腺癌發生風險的關聯效應。對兩個隊列研究結果進行meta分析後發現,REG1A/REG1B蛋白的标準化表達量每增加一個單位,胰腺癌的發病風險增加約一倍(圖2)。

圖2:四種候選蛋白标志物與新發胰腺癌風險的效應估計值。OR為标準化蛋白表達每增加1-SD的風險變化。log(OR)為OR的自然對數及其95%置信區間。UKB:僅限于随訪6年内匹配亞組的新發病例。meta分析(Metafix:固定效應meta分析;Metaran:随機效應meta分析)和孟德爾随機化分析(MR)的結果分别用紅色和藍色表示。

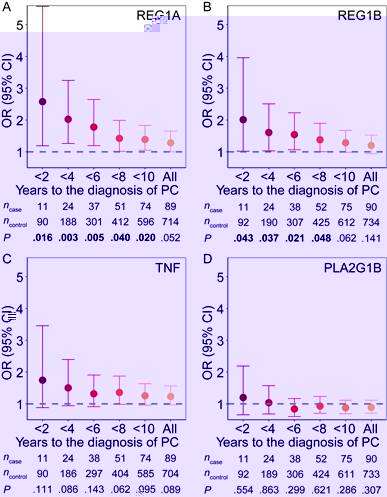

特别值得注意的是,當按照新發胰腺癌病例的診斷時間進行分組分析時,研究發現REG1A和REG1B蛋白與胰腺癌發生風險的關聯效應強度随着診斷時間接近而呈現上升趨勢,說明這兩個蛋白在血液中的表達量随着早期胰腺癌的進展而逐漸上升,作為标志物的指征效果日趨明顯(圖3)。

圖3:UKB研究中四種候選蛋白标志物和胰腺癌風險的相關性。(A)REG1A;(B)REG1B;(C)TNF;(D)PLA2G1B。ncase:新發胰腺癌樣本量;ncontrol:匹配對照樣本量。

為了進一步驗證REG1A和REG1B蛋白與胰腺癌發生的因果關系,團隊進一步利用公共數據資源,包括UKB蛋白數量性狀位點數據(pQTL,n = 34557)和歐洲人群已發表的胰腺癌全基因組關聯研究數據(GWAS,n = 14159),采用兩樣本孟德爾随機化分析方法,發現REG1A和REG1B蛋白對胰腺癌發生具有顯著的因果效應(圖2)。

綜上,該研究基于長期随訪的大型中國人群前瞻性隊列,同時充分利用已發表的大量公共數據資源,采用多種方法進行綜合分析,從而克服了胰腺癌人群發病率低、新發病例樣本采集困難的科學挑戰,發現血液中的REG1A和REG1B蛋白在胰腺癌确診前數年就可以提示發病風險,且與胰腺癌發生具有潛在因果關系,有望作為胰腺癌的早期診斷标志物和潛在幹預靶點。

8858ccl8利网址8858ccl8利官网王超龍教授、常江教授和邬堂春院士為該論文的共同通訊作者,博士研究生呂晶晶為該論文的第一作者。該研究得到國家基金委傑出青年基金和創新群體項目以及國家重點研發計劃項目的支持。

原文鍊接:

https://www.cell.com/cell-genomics/fulltext/S2666-979X(24)00127-7