急性冠狀動脈綜合征(ACS)是冠心病最嚴重的亞型之一,主要包括急性心肌梗死和不穩定型心絞痛。盡管在預防、診斷和治療方面已有所進展,ACS仍然是中國和全球範圍内的主要死因之一。目前,基因組學研究已經發現了多個與冠心病相關的遺傳變異,但這些遺傳标記通常無法解釋環境因素對疾病的影響,且具體的調控機制尚不明确。DNA甲基化作為一種可逆的表觀遺傳修飾,能夠整合環境因素和遺傳易感性,在不改變DNA序列的情況下調節基因表達,因而成為探索ACS發病機制的新興方向。它可以反映個體長期的生活方式和環境暴露,提供比遺傳變異更為動态的疾病風險信息。已有研究表明,DNA甲基化的變化與ACS有重要關聯,但由于現有研究大多為橫斷面設計,難以明确其與ACS間的因果關系。因此,明确DNA甲基化在ACS中的作用,對于揭示疾病的發病機制、發現新的預測預警标志物以及制定個性化預防和治療策略具有重要意義。

2024年8月28日,8858ccl8利网址邬堂春、王超龍教授與北京大學呂筠教授共同通訊在Nature Communications在線發表題為“Genome-wide DNA methylation profiling in blood reveals epigenetic signature of incident acute coronary syndrome”的研究論文,該研究通過在兩個中國前瞻性隊列——東風-同濟(DFTJ)隊列和中國慢性病前瞻性研究(CKB)隊列中進行全表觀基因組關聯研究(EWAS),系統整合基因組、表觀遺傳組和轉錄組等多組學數據,揭示了DNA甲基化改變在ACS發病過程中起到關鍵作用以及具有更好的疾病風險預測能力。論文共同第一作者是8858ccl8利网址的龍品品博士和北京大學的司佳卉博士。

文章要點

首先,研究人員在兩個獨立的中國前瞻性隊列中進行了兩階段EWAS設計。發現階段,研究人員基于DFTJ隊列的751對ACS巢式病例-對照人群,對超過77萬個DNA甲基化位點進行了全基因組DNA甲基化關聯分析,鑒定出72個與新發ACS相關的差異甲基化位點(DMPs, FDR<0.05)。驗證階段,研究人員在CKB隊列的476對ACS巢式病例-對照人群中對這些DMPs進行驗證,最終确認了26個方向一緻且顯著相關的DMPs(見圖1),其中有3個DMPs所在基因PRKCZ、PRDM16和EHBP1L1已知與心血管疾病有關,本研究進一步揭示了這些位點在ACS發生中的表觀遺傳調控機制。孟德爾随機化分析(MR)進一步證實了四個DMPs(位于PRKCZ、TRIM27、EMC2和EHBP1L1)與ACS的因果關系。

圖1. 新發ACS的全表觀基因組關聯研究結果(東風-同濟隊列)

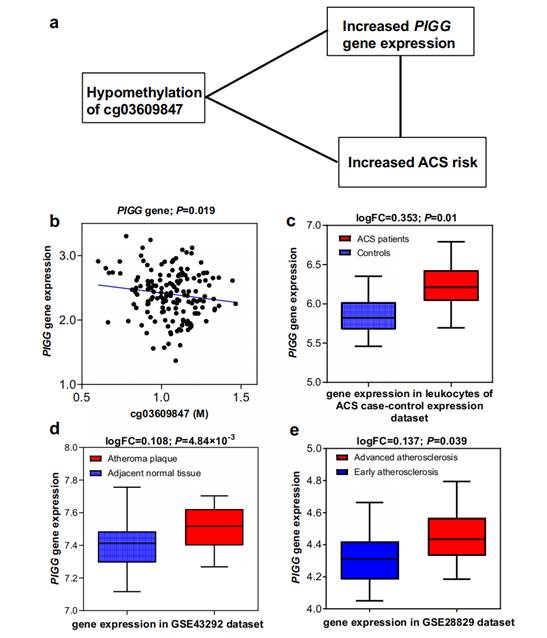

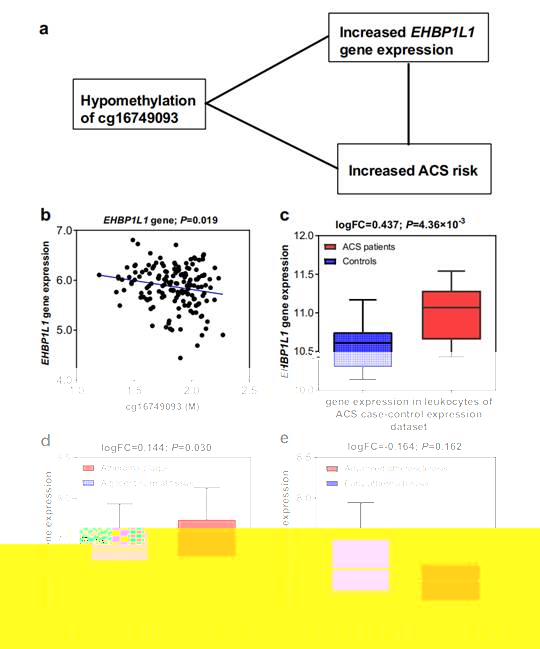

然後,研究人員通過表達數量性狀甲基化分析(eQTM)評估了驗證位點對基因表達的潛在調控能力,發現位于PIGG基因的cg03609847、位于HDDC2基因的cg12853539 和位于EHBP1L1基因的cg16749093位點在新發ACS組中均表現為低甲基化水平,并與其對應基因的表達水平呈顯著負相關。進一步的多組織表達數據庫分析表明,PIGG基因和EHBP1L1基因在ACS患者白細胞中的表達顯著上調;其在動脈粥樣硬化斑塊中的表達顯著高于正常動脈組織,或在晚期動脈粥樣硬化組織中的表達顯著高于早期動脈粥樣硬化組織(見圖2和圖3)。這些一緻的分析結果進一步支持了特定DNA甲基化位點在ACS發病機制中的調控作用,并為這些位點作為新的預防和治療靶點提供了有力的科學證據。

圖2. cg03609847位點、PIGG基因表達與ACS風險之間的關聯

圖3. cg16749093位點、EHBP1L1基因表達與ACS風險之間的關聯

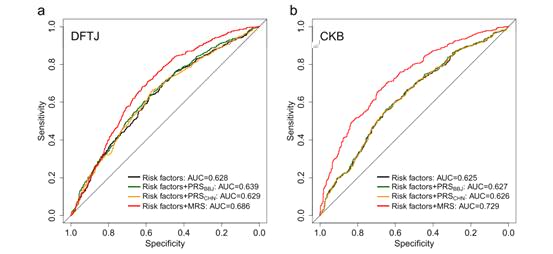

最後,研究團隊還評估了這些DMPs在預測ACS風險中的臨床應用價值,構建了一個基于67個DMPs的甲基化風險評分(MRS)。結果表明,MRS在兩個人群中的預測表現均優于傳統風險因素和多基因風險評分(PRS),進一步證明了DNA甲基化在疾病早期預測中的巨大潛力(見圖4)。

圖4. 甲基化風險評分(MRS)、多基因風險評分(PRS)和傳統風險因素對ACS風險預測能力的評估

結論與展望

本研究通過大規模的兩階段EWAS和系統的多組學整合分析,揭示了DNA甲基化在ACS發病機制中的關鍵作用,并展示了其在疾病預測中的重要應用潛力。這些發現為ACS的發病機制提供了新的表觀遺傳學證據,突顯了DNA甲基化在預測、幹預和治療方面作為潛在生物标志物的可能性。此外,基于DMPs構建的MRS在ACS風險預測方面展現出顯著的臨床應用價值。未來的研究應在不同人群和動物模型中進一步驗證這些發現,深入探讨其具體的生物學機制,從而為個性化醫療和早期幹預策略提供更加堅實的證據。